Le texte ci-dessous se veut une brève introduction à la notion d’autogestion chez les libertaires… Il a été écrit pour le Festival de l’Autogestion de la Rance 2025, et est inspiré par divers ouvrages, dont : Autogestion, Gestion directe, Gestion ouvrière. L’Autogestion, pourquoi faire ? de Maurice Joyeux (1972-1973) et De l’autogestion, théories et partiques. Ouvrage collectif de militant.e.s de la CNT (2013, rééd. 2017, actuellement épuisé).

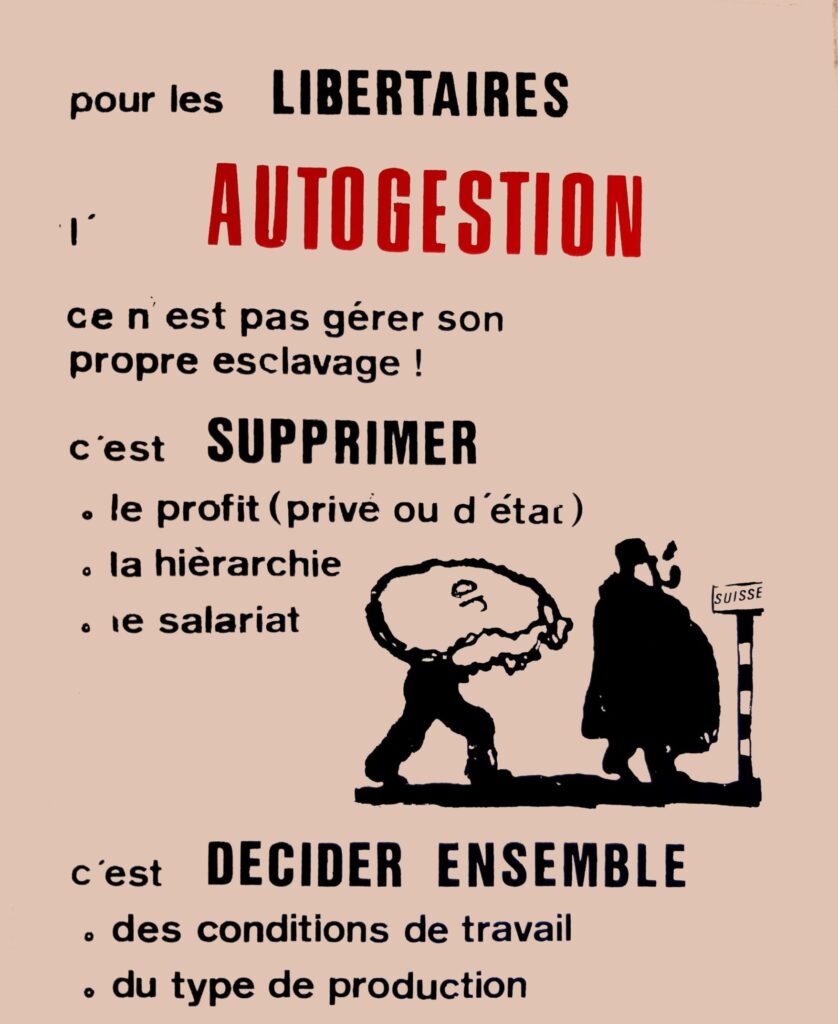

Après Mai 1968, le terme « autogestion » est devenu à la mode, du moins en France. Il est apparu sur le devant de la scène par exemple lors de la grève des usines de montres LIP à Besançon, dont le slogan était alors : « c’est possible : on fabrique, on vend, on se paie ». Il s’agit ainsi de « s’occuper de ses affaires », de prendre en main ses activités et ses besoins, collectivement, sans chef. Cela concerne le travail d’abord, mais pas seulement. Dans la Yougoslavie de Tito, dès les années 1950, ou dans l’Algérie nouvellement post-coloniale, tout comme à la CFDT ou au PSU, l’idée avait aussi fait son chemin, même si bureaucraties et gouvernements ne l’ont pas laissée s’exprimer réellement ou l’ont dénaturée… Et puis le terme a fini par être quelque peu oublié. Pourtant, des structures économiques qui se revendiquent de l’autogestion existent toujours pour proposer un fonctionnement alternatif au système capitaliste actuel : au-delà des slogans, quels sont les enjeux et intérêts de l’autogestion ? Est-ce seulement « s’occuper de ses affaires », comme le mot l’indique ?

Pourquoi l’autogestion ?

Hiérarchie contre liberté

Le capitalisme et l’État, son allié, fonctionnent selon une organisation pyramidale, avec à leur tête un ou une chef (p. ex., un président ou un patron) et à leur base des exécutant·e·s (p. ex., des citoyens ou des salariés). La hiérarchie implique ainsi que certains décident pour d’autres ce qu’ils doivent faire, mais aussi comment et quand ils doivent le faire. Ces liens de subordination, sans rapport réel avec la compétence, débouchent donc sur l’aliénation, voire l’infantilisation : nous perdons toute liberté d’action dans un domaine où nous sommes pourtant souvent les plus en capacité de savoir ce qu’il faut faire, au travail, et plus largement dans nos vies. L’autogestion vise à conquérir cette liberté en supprimant la hiérarchie qui impose rythmes et conditions d’existence.

Appropriation contre égalité

Conséquence constante du système hiérarchique, l’inégalité d’accès aux ressources et de reconnaissance du rôle social de chacun.e s’exprime très concrètement : le fait d’avoir moins d’argent, d’être moins bien traité par le système éducatif ou de santé, d’avoir accès à un logement, à un air ou à une alimentation de plus ou moins bonne qualité, etc. Celui ou celle qui a plus de ressources possède les outils de travail, décide ainsi de ce qui en sera fait et impose l’essentiel du boulot aux autres. L’autogestion vise à conquérir l’égalité, en partageant les ressources et en abolissant la propriété des moyens de production. En ce sens, l’autogestion suppose la fin des classes sociales, l’égalité étant la condition nécessaire à la vraie liberté : personne ne peut acheter (le temps de) personne, et aucun club de privilégiés ne peut décider pour le reste de la société.

Changer le sens du « travail » pour décider de sa vie

Facteur de bien-être, l’abolition du système hiérarchique supprime injonction à la productivité (quantité, vitesse, etc.) et stress. En instituant la prise de décision collective par les personnes concernées, l’objectif est d’améliorer les conditions de travail de toutes et tous, avec une réduction et une plus juste répartition du temps de travail ainsi qu’une rotation des tâches jugées pénibles par exemple. L’autogestion remet au centre le savoir-faire et l’expérimentation, l’apprentissage collectif et la responsabilité. Elle redéfinit le sens du travail en tant qu’activité nécessaire à la vie en société, même si celui-ci ne devrait pas être l’essentiel de la condition humaine.

Il conviendra alors de décider ensemble de ce qui est produit, en quelle quantité, de quelle manière. La production n’est plus faite pour vendre, mais pour répondre à des besoins, collectifs ou individuels. La définition de ces besoins nécessite une réflexion collective qui, contre l’accaparement hiérarchique, pourra véritablement préserver les ressources et l’environnement : choix des énergies et de leurs usages, organisation de l’urbanisme à l’échelle d’un quartier ou d’un village, protection des espaces « naturels »… Parce qu’elle s’étend bien au-delà de la sphère traditionnelle du « travail », l’autogestion est donc de portée à la fois sociale et écologique.

Comment y arriver ?

Il n’y a pas de « manuel de l’autogestion », puisque chaque groupe humain qui fonctionne en autogestion décide de ses propres règles, mais il reste des principes, et des pistes d’action. Contrairement à une idée entretenue de façon réductrice et paresseuse, l’autogestion, ce n’est pas « chacun fait ce qu’il veut » ni « tout le monde s’occupe de tout ». Comme un groupe d’ami·e·s qui choisit un lieu pour pique-niquer : tout le monde ne va pas à un endroit différent, mais ce n’est pas pour autant qu’il y a un chef qui choisit pour les autres, et imposerait en plus le menu et l’horaire ! Le groupe se met d’accord, il cherche un consensus et se coordonne : certain.e.s font les desserts, d’autres les salades, etc. Mais personne n’est obligé de manger de la macédoine.

Responsabilité individuelle, savoir et coordination collective

Individualité et collectif doivent être en équilibre. L’être humain étant un animal social, il n’est pas question de simplement répondre tout·e seul·e à ses besoins personnels ou d’agir isolément sans concertation. Chacun·e se coordonne avec le groupe, tandis que, en retour, ce dernier n’écrase par les personnes qui le composent. Et s’il n’est pas question non plus de nier l’existence de compétences, savoir (faire) quelque chose ne donne pas de droit sur autrui. Dit autrement, aucune autorité n’excède la tâche donnée et définie collectivement auparavant. Dans ce cadre, l’individu œuvre à son niveau, pour les autres et pour lui-même, et fait donc de son mieux, sans avoir à se référer à un chef : il se forme, est jugé capable et responsable de ses choix, peut faire preuve d’initiative sans être bridé par l’institution, ce qui nécessite la confiance des autres et pouvoir rendre des comptes si besoin. Les informations sont alors partagées, ce qui suppose la communication et l’entraide, à plus forte raison quand les tâches sont difficiles ou nouvelles.

Plus largement, chaque groupe fait des choix en fonction de son contexte (besoins, savoirs, environnement, etc.), et se construit par l’échange continu entre producteur·rice·s et usager·e·s, ce qui conduit aussi à des liens entre groupes, par exemple en partageant des statistiques sur la production, des techniques, voire des produits et matières premières. Pour cela, les syndicats, par la base et en autogestion, peuvent transformer leur organisation en outil de transmission entre les secteurs d’activité et entre les différents espaces géographiques. D’autres préféreront des conseils ouvriers propres à chaque lieu de production. D’autres encore la constitution de communes libres ou des assemblées locales, liant consommateurs et producteurs… Dans tous les cas, ces structures gagneront à être fédérées entre elles à tous les niveaux, avec une attention spécifique à ne pas reformer des nouvelles bureaucraties qui se substitueraient aux anciennes.

La grève générale expropriatrice et gestionnaire

La grève, dans la perspective d’autogestion, peut redevenir un moyen de changement social profond, là où elle a pris un tour souvent trop symbolique, trop ponctuelle et sans perspective. La grève, arrêt de la production dans un premier temps, peut devenir expropriatrice, si les grévistes décident ensemble de se saisir des outils de production. Ils et elles peuvent alors décider de continuer, modifier voire arrêter totalement une activité (parce qu’elle est polluante ou inutile par exemple). Et si ces travailleurs et travailleuses produisent à leur manière, sans obéir à un·e patron·ne mais pour répondre à un besoin, on dira alors que la grève est gestionnaire. La généralisation rapide à divers secteurs d’activité d’un tel moyen d’action directe, sans leader, prépare la suite : l’autogestion comme base économique d’une société alternative.

Au-delà du monde du travail

D’autres moyens existent pour développer l’autogestion, notamment construire des alternatives en acte, par la coopération avec ses voisin·e·s ou avec des individus aux centres d’intérêts communs ou via un regroupement de consommateurs et consommatrices par exemple. Le livre ou la culture peuvent conduire à faire une bibliothèque, une salle de concert ou une librairie ; la gastronomie, une épicerie ou une cantine ; le jardinage, des jardins partagés, etc. L’avantage est double, puisque cela permet de sortir des secteurs de la marchandisation (c’est-à-dire de la logique du profit et du bénéfice) et d’apprendre en faisant, à la fois l’activité choisie et le fonctionnement collectif que ça suppose, pour vivre autrement ici et maintenant. Ce sont aussi ces initiatives déjà existantes qui rendent crédible le projet autogestionnaire, et ainsi le nouveau sens du « travail ». Dans le même temps, ces alternatives ne peuvent se contenter d’exister dans un système économique inégalitaire… l’autogestion pleine et entière se veut globale et nécessite de s’opposer au capitalisme !

Bref, l’autogestion n’est pas un système sans contrainte ni effort : elle s’apprend, se construit, s’expérimente, se développe, et c’est à la fois un moyen et la fin pour une transformation économique et sociale d’une société inégalitaire, autoritaire et écocidaire imposée par le haut (gouvernement et patronat). Il s’agit donc de permettre l’autonomie de chacun et chacune, à travers la force du collectif, pour œuvrer à une société véritablement égalitaire, écologique et libertaire !

Le groupe l’Émancipation sociale de la Fédération anarchiste (Rostrenen et alentours)